| 2009年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5日高3進路説明会 高校体験学習会 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10日中学五ツ木 高3全統 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14日避難訓練 16日高3進研模試 19日家庭学習日 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24日〜人権週間 26日参観・懇談 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | フェスタ準備 |

|

9月30日(水)学園の風景

高校1年生の総合学習は、昨日に引き続き繊維の性質についての勉強です。国際コースは理科総合Aを2年生になってから履修するので、ガスバーナーや薬品の扱いが昨日のD組と比べるとぎこちないと感じるところもありました。でも、C組は少人数という特徴を生かし、各テーブル、チームワークよく実験を進めていました。

放課後、講堂下の小教室でマンツーマンの物理の補習が行われていました。高校1年生がこの補習を受けています。私(取材者)も高校時代、物理を勉強しましたが、今、黒板に書かれている数式などを見てもチンプンカンプンです。 中学生がテスト1週間前になりました。バドミントン部は高校2年生2名のみが練習しています。コートを独占できるのはいいですが、ちょっとさみしいですね。3階のグリーンルームでは雨天のためソフトボール部が練習をしています。いきなり卓球台を動かしました。雨なので、卓球で筋トレかと思いきや、窓ガラスを割れるのを防ぐために窓のそばに配置するそうです。室内の練習なので一工夫しているんですね。 |

|

|

|

|

|

|

9月29日(火)塾長説明会・蚕・大学訪問準備

塾長対象の中高入試説明会が今日から3日間、行われます。城星学園のよいところを塾長の先生方に知っていただければ幸いです。

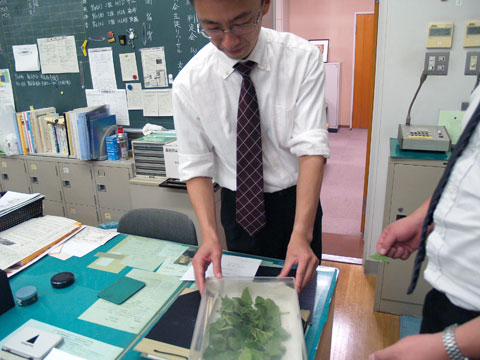

昨日の午後から蚕の世話が始まりました。朝早くから蚕当番の生徒は蚕の世話で大忙しです。えさをあげるだけでなく、糞の始末もしなければいけません。でも、よく蚕を見ると体の大きさが大きく成長しているものとまだ小さいものと、いろいろ混じっています。桑の葉を食べるのも弱肉強食の世界なのでしょうか。 今日の高1Dの総合学習は、10月2日の大学訪問にそなえて繊維の性質の勉強をしました。担任の先生と副担任の先生も一緒に勉強しています。人生って勉強することが多いですね。 |

|

|

|

|

|

|

9月28日(月)大学訪問準備・Enlish Cooking・蚕など

高校2年生は10月2日、大学訪問を行います。今日のお昼休み、訪問する大学ごとに分かれて打ち合わせがありました。訪問できる大学は限られているので、全員が第一志望の大学を訪問するわけではありませんが、今回の大学訪問が、真剣に進路について考えるきっかけとなることでしょう。

英会話クラブの試みで、本日はイングリッシュクッキングが行われました。英語でのお菓子作りに挑戦です。2種類のお菓子を作りました。1種類はコーンフレークとチョコレートを使ったもの。もう1種類は出来上がりを見てみると、なつかしいポン菓子のようなお菓子が出来上がりました。ただ食感とかは違うようですね。イングリッシュクッキング、英語のレシピを見たり、ネイティブの先生の説明を聞いたりもありますが、本能のおもむくままに作り上げたグループもあるかもしれません。言葉は違っても、お菓子を作っていることにはかわりがありませんから。 ついに高校1年生が蚕の世話をし始めました。先生の説明を聞きながら割り箸で蚕をはさみ、桑の葉をあげています。蚕の世話をするのも生徒が中心です。「蚕奉行にお任せあれ」 中学2年生が電子手帳や自分の勉強道具で勉強しています。3人楽しそうに勉強していますが、何の勉強をしているのでしょうか。 |

|

|

|

|

|

|

9月27日(日)私学芸術文化祭典

第23回大阪私立中学校高等学校芸術文化祭典が、大阪厚生年金会館大ホールで開催されました。開会式の後、各クラブの演奏です。城星学園は聖歌隊と吹奏楽部が出演しました。聖歌隊は単独と生徒合同合唱に出演し、吹奏楽部は東大谷高校との合同演奏です。聖歌隊は素敵な歌声を、吹奏楽部は素敵な音色をホールいっぱいに響かせていました。

|

|

|

|

|

9月26日(土)職業聞き取り学習・授業参観など

3・4時間目、中学3年生は職業聞き取り学習を行いました。今年は5つの職業から講師の先生をお招きし、いろいろな話をお聞きしました。5つの職業に絞られているので、中には自分が将来なりたい職業ではないという生徒もいるかもしれません。でも、社会人になるまでの過程や、社会人になってからの仕事に対する取り組みなどはどの職業であっても、極端に異なることはないと思います。本日、中学3年生のためにお越しくださった先生方、ありがとうございました。

本日3時間目は授業参観です。早くから来校されている保護者もいらっしゃいました。とくに中学校は来校される保護者が多いので、教室の窓も開け放たれています。生徒も先生も緊張しています。 明日は第23回芸術文化祭典が開催されます。明日の本番に向けて、今日は最後の練習になります。これから練習なのでしょう。部室に向かう吹奏楽部員が私(取材者)のあとを歩いてきました。そこで、振り向きざまにパシャッと1枚写真ととりました。赤穂浪士の吉良邸討ち入りはテレビドラマを見ていてもすごく緊張感が漂っています。一方こちらは、緊張感は感じられずリラックスムード。明日に本番を控え、リラックスできるというのは大物の証なのでしょうか。吹奏楽部だけでなく、聖歌隊も明日は素敵なステージを披露してくれることでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

9月25日(金)カード・蚕など

職員室前に小さなカードが出現しました。いつの間に出現したのか、今まで気付きませんでした。聖書の文句に関係があるようなカードです。ポストカードのようなものではなく、手のひらで包み込んでしまうことができるとても小さなカードです。

バドミントン部が練習を終え、ドンボスコ広場で集合をしていました。9月も下旬に入り日が落ちるのが早くなりました。集合している様子も、暗くてわかりにくいかもしれませんが、顧問の先生から明日の練習に関する連絡などがありました。私(取材者)に気付いた生徒が写真を撮ってほしいとのこと、暗い中での撮影となりました。フラッシュをたいた撮影はありふれているので、あえてフラッシュを焚かずに撮影しました。 「蚕が城星学園にやってくる」ということで、今年も蚕の季節がやって来ました。高校1年生は、総合学習でこの時期、蚕を育てます。まだ各クラスの蚕当番が決まっていないので、今日は先生が蚕のお世話をしていました。慈愛にあふれる眼差しで、蚕を見つめています。普段、ウーパールーパーを見つめているので、蚕に対する愛情も人一倍なのでしょうか。 |

|

|

|

|

|

|

9月24日(木)人権週間など

今日から人権週間が始まりました。6・7時間目は人権映画の鑑賞ということで「日本の黒い夏━冤罪」を鑑賞しました。映画鑑賞の前に、人権委員が今回の人権週間に対する取り組みと人権委員の紹介を行いました。そのあとの映画鑑賞、生徒たちは映画に見入っていました。

4時間目、高校1年生A組で社会科の研究授業が行われました。普段とは違う雰囲気なのですが、生徒たちはいつもと変わらないリラックスモードでしょうか。三頭政治やプリンキパトゥスが今回の授業の内容でした。三頭政治はカエサルやポンペイウス、オクタウィアヌスやアントニウス、そしてクレオパトラといろいろな登場人物がでてきます。古代ローマ史の中でも面白いところです。 中3の元気な生徒たち、いつもニコニコと笑顔をふりまいています。そのうち日直の生徒が日直日誌を持ってきました。そこで4人そろって記念撮影。日誌をひろげての撮影です。でも、日誌の内容は全くわかりません。 職員室前から昇降口に向かう蛍光灯に、大きな蝶々がとまっています。中学2年生が見つけてくれました。彼女たちは蝶々に「さえちゃん」と名前をつけたそうです。でも、城星学園にやってきた気品あふれる美しい蝶々。まさに「蝶々夫人」と呼ぶのにふさわしいのではないでしょうか。「蝶々夫人」と聞けばプッチーニのオペラですよね。「町長夫人」ではないのであしからず。 |

|

|

|

|

|

|

9月19日(土)会議の日

英語暗誦大会が大阪女学院で行われます。出場する生徒が英語の先生と出発。カメラににこやかな笑顔を向けてくれました。悔いのないように最善を尽くしてくれることでしょう。

世間はシルバーウィークという5連休に入っていますが、城星学園中学・高等学校は会議の日になっています。昨日、「明日から旅行に出かけるねん」と楽しそうに話していた生徒がいましたが、高校3年生は、今日この日とばかりに先生に質問に来ています。なにせ今日は会議の日で授業はありません。ほとんどの生徒はお休みですので、先生を独占できます。先生たちも生徒の熱意に答えています。 音楽室ではピアノが調律されていました。生徒がいない日だからこそできるのです。絶えず生徒によい授業環境を考えている証と思っていただければ幸です。 この教室の黒板を見てください。この掲示物、何と高校1年生の総合の授業で作成した大学紹介のポスターです。個性あふれたポスターが仕上がりました。昨日の放課後に全員分が仕上がり、今朝、担任の先生が掲示しました。生徒たちも連休が明けて教室に入るとびっくりすることでしょう。でも、この記事を読んでいたらびっくりしませんね。 |

|

|

|

|

|

|

9月18日(金)中1生け花

今日は中学1年生が2クラス、生け花を行っています。2回目の生け花ということもあり、少しは落ち着いて生けることができるようになったようです。中学1年A組の生け花の授業を取材しましたが、みんな真剣に花を生けています。子どもが花を生けているというより、大人の女性が花を生けているようなそんな雰囲気が漂っていました。学年やクラスによって個性が出ます。

|

|

|

|

|

9月17日(木)いろいろな風景

高1DはLHRの時間、コンピュータ室でオープンキャンパスに行った大学のポスターを作っていました。大多数の生徒は印刷までこぎつけましたが、まだ、仕上がっていない生徒もいます。といってもポスターは完成しているのですが、印刷ができないのです。コンピュータによってはプリンターがインストールされていないものもあるようで、明日、印刷だけのために残るようです。出来上がったポスターは授業参観時に教室に掲示されるようです。 高2Aの教室、授業は日本史です。前回の日本史の授業は月曜日、その時に麻生太郎内閣の次の空欄に「鳩山由紀夫」内閣を記入しました。私(取材者)の予言は的中しました。昨日鳩山由紀夫内閣が誕生したので、今日の授業でもう一度、麻生太郎内閣の次の内閣を確認しました。麻垣康三の話などをした後、日本文化のあけぼの、いきなりナウマンゾウの時代に戻りました。現在過去未来を縦横無尽に駆け巡る日本史の時間が前回と今回の2日間にかけて行われました。次からは原始時代です。 ドンボスコ広場で中3Aがビニールのプールにスーパーボールなどを浮べています。フェスタの模擬店の準備をしているのでしょう。ルールを考えたりして楽しそうです。担任の先生の指示に従って片付けもしていました。 軽音楽部の練習の音が講堂下の廊下にもれ聞こえてきます。部室をのぞくと高校2年生が練習していました。練習を直接見られるのは恥ずかしいらしいので、部室の外から撮影しました。ドアのガラス越しに部室の様子を伺うことができますから。 吹奏楽部のトランペット奏者4人がエントランスホールで練習していました。高校1年生の先輩が中学生を指導しています。視線の向こうには沈む夕日が見えます。4人なのでトランペットカルテットと名付けましょうか。または勇ましくトランペット四天王と名付けましょうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

9月16日(水)学校生活の一風景

高校2年生は口答での英単語テストが行われているようです。テストに備え、職員室前で友達に問題を出してもらいながら勉強をしている生徒がいました。でも、後ろに近付きつつある英語の先生の影、ついに英単語テストが始まりました。

昼休み、軽音楽部のミーティングがおこなわれていました。部長を中心にミーティングが進められています。文化部は11月3日の城星フェスタ講堂ステージに出演します。軽音楽部も出演します。ただし当日は演奏だけでなく準備などの時間もあるので、部員として拘束される時間がでてきます。そこで、クラスの模擬店の当番の時間と重ならないように連絡がありました。 |

|

|

|

|

9月15日(火)日常の風景

授業直前までは和やかな雰囲気、でも、授業が始まるとスイッチが切り替わる。これが城星学園の生徒のいいところです。授業直前までは友達とのおしゃべりに花を咲かせる生徒、こつこつと勉強している生徒がいます。でも、授業が始まると表情は真剣です。でも、ときどきお茶目な姿も見せてくれる。教員と生徒の距離が近い城星学園ならではの風景でしょうか。

|

|

|

|

|

9月14日(月)避難訓練等

2時間目終了直前、緊急地震速報の警報音が校舎内に鳴り響きました。今日は避難訓練です。そろったクラスから整列、人数確認のうえ、担任の先生が教頭先生に報告します。計測では5分を切ることができました。消防署の方の話によると、早いほうだということですが、訓練であっても真剣に取り組むのが城星学園の生徒の良いところです。「天災は忘れた頃にやってくる」

理科室では、かつて「豆腐職人」と呼ばれた生徒が石こうに目覚めています。「男前豆腐」というのがあるそうなのですが、それにちなんで「オトコマエ?石こう」というものを作っていました。「男前豆腐」はりりしい男性の絵が書かれていますが、「オコトマエ?石こう」は理科部の顧問の先生の似顔絵が描かれています。豆腐と石こうのコラボレーション、いかがなものでしょうか?読者の皆さんの判断に任せます。 コンピュータ室では、人権委員が人権週間の原稿プリントならびに配布プリントの作成をしていました。2人で入念に打ち合わせをしながら作業を進めています。今年の人権週間のテーマは「冤罪」どのような人権週間になるのか、気になります。 |

|

|

|

|

|

|

9月12日(土)中学体験学習

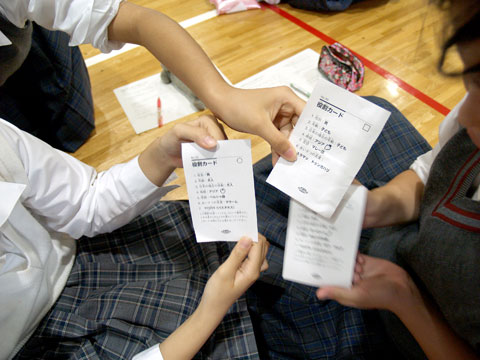

中学校入試説明会・体験学習が行われました。在学生の話は入学を考えている児童や保護者に説得力があるのではないでしょうか。クッキングでは楽しいお菓子作りがおこなわれました。上手に作れましたか。おやつタイムで自分が作ったお菓子を味わうことができたと思います。授業見学では驚いたこともあるのではないでしょうか。小学校と違い中学校は教科ごとに先生が違いますから。あ、でもこの時間しか見ていないのなら、教科ごとに先生がかわることを目にすることはありませんね。 体験授業は社会の授業です。各グループに別れ、問題の答えてもらいます。答えは目の前にあります。そう、カルタ形式で正解のカードを選んでもらおうというものです。どのテーブルも、みんな慎重なのかお手つきにならないよう、相手の出方を伺っていましたが、少しずつ本領を発揮。ゲーム感覚で社会の勉強ができたようです。終わりのあいさつのあとは、希望者の施設見学が行われました。1月の中学校入試で会いましょう。 8時前はまだ雨は降っていませんでした。その後、少し雨が降り出したかなという感じ、様子を見に外に出ると、まるで神主さんが祝詞をあげるように笠を振って水を切っている生徒がいました。でも、この直後にどしゃ降りです。ほんの数分の登校の時間の差で、びしょびしょになるか、そうでないかの明暗が分かれてしまいました。とにかく、風邪をひかないようにして下さい。/div> |

|

|

|

|

|

|

9月11日(金)生け花

1・2時間目は高1Dクラス、5・6間目は高3Cクラスが生け花の授業を行っていました。高1の生け花は開く形、柳まきづるをどのように使うかがポイントです。この柳まきづる、結構デリケートで、曲げるのが大変です。優しく曲げようとすると曲がらない、でも、力をいれるとポキッと折れる。先生も修復用のセロテープを配るので大忙し。最終的にはきれいに生けることができました。

|

|

|

|

|

9月10日(木)模擬試験など

最近、朝晩が涼しくなり、過ごしやすくなりました。心配なのは昼間との気温差が大きいので生徒たちが体調を崩さないかということです。めっきり過ごしやすくなった秋を感じさせるこの日に、中学生と高校3年生は模試を受験していました。何事も1日1日の積み重ねが大切です。模試がなかった高校1年生・2年生もしっかりと勉強しています。

剣道部の生徒がウォータークーラーで、お茶を作っています。どのクラブもやっていることなのですが、剣道着を着ている生徒が、お茶を作っている姿に遭遇することはめったにないことなので、思わずシャッターを押してしまいました。 先生と用務員さんが2人、グランドを見ながら楽しそうに話をしています。いったい何の話をしているのでしょうか。でも、グランドに何があるのでしょう。中学1年生3人だけでなく、大人2人までもがグランドにひきつけられるなんて。でも実体がわかれば何でもないものなのかもしれません。 |

|

|

|

|

|

|

9月9日(水)化学実験

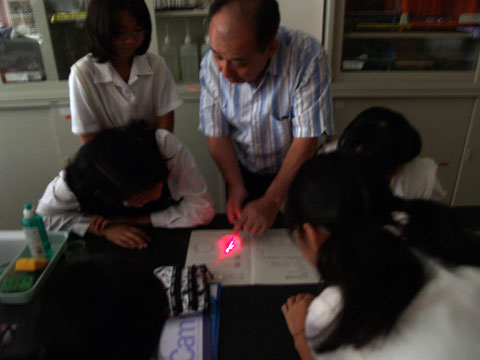

「ゲルマン民族の大移動」ではなく、中1Cの生徒が2時間目開始直前に大移動をしていました。どこに行くのか、ついていくと理科室に入っていきます。2時間目の授業は理科、光の屈折について勉強していました。アクリルとレーザーポインターを使って光の屈折について実験しています。最初は先生が生徒たち全員にわかるように理科室の電気を消して暗闇で行いました。説明のあと、生徒たちも実験を開始。さすがに真っ暗では授業が進みませんので、薄明かりの中で行われました。美しい赤い光の線の模様が理科室のあちこちから浮かびあがっていました。

「新しい薬品が手に入った」ということで、理科部の生徒が購入したばかりの薬品を見せてくれました。論文を書くのに必要な薬品のようです。ただ、薬品を使う時は事故が起きないように気をつけてください。 |

|

|

|

|

9月8日(火)美術・軽音楽部

4時間目、中学1年生の美術の時間におじゃましました。自然の物と粘土を使って架空の生き物を創造する。「芸術は爆発だ」どのような作品が完成するのか楽しみです。

放課後は大好きなクラブ活動、生徒の顔にも生気がみなぎってきました。軽音楽部では高校2年生のバンドが練習中です。個人練習のようなので、はやくすべての楽器を合わせて演奏できるようになってほしいですね。 グランドではソフトボール部の新兵器「スプリンクラー」が登場。ピッチングマシーンといいスプリンクラーといい、ソフトボール部は機械化が進んでいるようです。他のクラブもがんばっていますが、すべてを紹介するわけにはいきません。今後の“城星学園の日々”で紹介することになるでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

9月7日(月)放課後

放課後、藤棚で中学2年生がネイティブの先生に英語のスピーチのレッスンを受けていました。マンツーマンの英語のレッスン、生徒の顔は真剣です。ネイティブの先生も楽しんで教えているみたいですよ。

ドン・ボスコ広場で「中学1年生が写真を撮って」と声をかけてきました。その様子を見ていた藤棚の中学2年生も同じ事を言いました。中学1年生は初々しいですね。まだ、幼さがのこっています。一方中学2年生は貫禄たっぷり。1年前は初々しかったのですが。後輩ができると精神的にも大きく成長するんですね。 世界大会に参加していたコーチがクラブに戻ってきました。今日はミーティングということで、コーチからお土産をいただいたり、世界大会のパンフレットを見せてもらったりと、雲の上の世界の話に浸っていました。この中から雲の上の世界でがんばる女性剣士が出てくるのかもしれません。でも、彼女たち、気持ちがやさしすぎるなあ。女性としては素敵かもしれませんが、勝負師としてはマイナス面になるのではないかな。 人権委員がコンピュータ室で作業をしています。もうすぐ人権週間、人権委員の出番が差し迫っています。 放課後の美術室、廊下からのぞくと高校1年生が1人、絵を描いていました。物音一つしない美術室で黙々と絵を描いています。実は高校3年生もいたのですが、なかなか気付くことができませんでした。先日、私(取材者)の祖先は霧隠才蔵や猿飛佐助といった忍者かもしれないと書きましたが、これでは忍者失格ですね。生徒たちの絵の書き方をみると、消しゴムを使ってぼかしたりしています。そんな描き方、私(取材者)は知りません。「だってしょうがないじゃない。音楽選択者なんだから」 「誰だ、誰だ、誰だ」とよーく顔を見ると今年の卒業生ではありませんか。シスターや担任の先生と話をしています。内容は3人の秘密です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

9月5日(土)高校体験学習など

午後から高校入試の体験学習会が行われました。体験学習のタイムテーブルは基本的に変わりがありませんので、取材はほどほどにしておきました。それより、やはり毎回違うのは在校生の話です。今回も総合進学・国際コミュニケーション・特別進学の各コースから選りすぐりの人材が、説明会に来校された中学生や保護者に城星学園の学校生活について熱く語っていました。緊張のあまり、言葉が飛んでしまうところもありましたが、それもご愛嬌。生徒と教師の距離が近いのが城星学園のいいところです。説明会が終わったあと、英語の体験学習、そして施設見学です。

黒板に大きく「皇帝」と書いてあります。生徒たちは真剣に字を書いているので、私(取材者)が入ってきたことにも、最初は気付きません。上手な字を書く生徒もいれば、個性的な字を書く生徒もいます。でも、私(取材者)が教室に入ってきたことに気付かないとは。ひょっとして私(取材者)の祖先は霧隠才蔵や猿飛佐助といった忍者だったのかもしれません。 「世界がもし100人の村だったら」の中学2年生バージョン「世界がもし62人の村だったら」が4時間目、体育館で行われました。体を動かすワークショップ、それぞれがどのような役割なのか、大人や子ども、男や女、年寄りや子ども、字が読める人と読めない人など、一人ひとりに役割のカードが配布されています。中学2年生は「世界の中の自分」が2学期の総合学習のテーマです。世界のことにも目をむけ、今自分がいる環境に感謝できるようになってほしいと思います。また、どの大陸に人が住んでいるのかということで、アジアがもっとも多かったのですが、何とオセアニアは0人でした。オセアニアを担当していた先生の背中には孤独と哀愁が漂っていました。 |

|

|

|

|

|

|

9月4日(金) 放課後

高校1年生3人が友達を待っています。なかなか友達がやってこないようです。「先生、寂しいんやろ」と話しかけてきて、私(取材者)を会話の仲間に引きずり込んでしまいました。楽しくおしゃべりをしているうちに、待ち人がやって来ました。ここから5人のおしゃべりタイムです。でも明日は古典のテスト、楽しいおしゃべりの一時を早く切り上げて生徒たちは校門のほうへ、私(取材者)は職員室へと藤棚を後にしました。

|

|

|

9月3日(木)芸術など

書道と美術の授業を、今回は廊下から取材しました。書道室は窓の下半分が曇りガラスですので、まるで下半分は霧がかかったような写真になってしまっていますが、なかなか面白い写真に仕上がったのではないでしょうか。ところで「曇りガラス」という歌詞で始まる曲を頭に浮べることができますか。かなり昔に流行した曲です。私(取材者)は寺尾聡さんの「ルビーの指輪」を思い浮かべましたが、他の曲を思い浮かべた人もいるのではないでしょうか。美術室も同じようなガラスなのですが、かなり窓に接近して写真を撮ることができたので、美術の先生と生徒たちがきちんと話をしている様子を撮影することができました。

「恐竜の卵かな」と思われる物体が購買部の中に置いてありました。よくみると加湿器です。しかも除菌もできる優れもの。その上なんと購買部でもお手ごろ価格で購入できる。この記事を読んだ生徒が、あす購買部の前に除湿機を買うために行列を作ったりして。まあ、そんなことはありえないですよね。 パンの自動販売機、いったいどのようにパンを補給するのか不思議に思った人はいませんか。たまたま購買部の加湿器の取材に行った時に、パンの補給の様子を目にしました。すぐに購買部から出て、自動販売機のもとへ向かいました。なるほど、こういう仕組みになっているのか。缶ジュースの販売機は、よく補給に来ている様子を見ると思うので、わかっていると思いますが、パンの自動販売機はこのように補給するのです。 |

|

|

|

|

|

|

9月2日(水)活け花・バドミントン部

1・2時間目は高校1年生の生け花です。外部生も2回目の生け花という事もあり、すこし手馴れてきたような気もします。「水も又花なり」水が汚ければ折角のきれいな花もだいなしですからね。生け花の授業からはマナーだけでなくいろいろな言葉も学ぶことができるようです。

バドミントン部の生徒が、ぜひ取材に来てほしいと放課後の教室や職員室で声をかけてきました。生徒からの依頼ということもあり、体育館へ出向いたのですが、まだその生徒はいませんでした。ただ、このあと教員研修会などがあるので、時間がありません。取材を依頼してきた生徒はいませんでしたが、バドミントン部ががんばっている様子は取材することができました。ガンバレ、バドミントン部。 |

|

|

|

|

9月1日(火)放課後の風景・聖歌隊など

聖歌隊の練習に卒業生が4人、加わっていました。服装は私服ですが、やはり城星っ子ですね。素直なところは在学中と全く変わっていません。現役の部員と楽しそうに歌を歌っている姿は、在学中の姿を髣髴させますね。

え、何この部屋は?何と軽音楽部の部室がきれいになっています。昨日、高校2年生2人がきれいにしてくれました。そのきれいになった部室を最初に使うのが高校1年生です。顧問の先生宛の置手紙が部室にあったので、高校1年生は先輩が掃除してくれたということをわかっています。そのせいか、部室の使い方(楽器やアンプなどの機材の使い方)が丁寧になったような気がしますね。このまま、部室をきれいに使い続けてください。 グランドを眺めている生徒がいます。陸上部の練習の有無を確認しているということなのですが、1人は陸上部員ではありません。でも、この2人、まるで漫才コンビのように仲がいい。漫才コンビは仕事以外はあまり仲がよくないなんて聞きますが、この2人は普段も仲良しですよ。 |

|

|

|

|

|